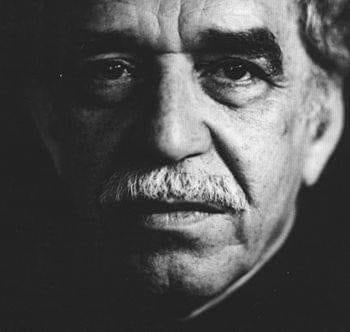

Dans la série des hommes exceptionnels : ce soir, Gabriel Garcia Marquez.

- Par LESTEL Christian

- Le 18/04/2021

L'Amérique latine et le monde perdait il y a 7 ans son chroniqueur le plus magique, Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel de littérature en 1982.

Ce chroniqueur du continent sud-américain venait d'avoir 87 ans et laisse une œuvre truculente, tellurique et tropicale.

En 2007, quand il se rendit à Aracataca, le petit village où il était né, tous les habitants venus fêter leur illustre écrivain furent étonnés de ne pas voir Gabriel Garcia Marquez s’arrêter devant sa maison natale. Pourtant la légende se propageait déjà que celui-ci y venait régulièrement la nuit et en partait avant le lever du soleil. Le fait et la légende, la réalité et sa distorsion : c’est probablement de ce paradoxe que l’écrivain parvint à faire une œuvre dont on a souvent dit qu’elle était truculente, tellurique ou tropicale, mais dont lui-même, lors de son discours devant l’Académie des Lettres de Suède, le 8 décembre 1982, lorsqu'il reçut le prix Nobel, soutint que plus qu’une "expression littéraire", elle traduisait d’abord la "réalité démesurée" de l’Amérique latine.

Borgès, dans un texte de 1930, avait prévenu qu’il fallait se détourner de « la superstition du style » et s’en remettre plutôt "à la conviction personnelle et à l’émotion" d’un écrivain. L’Argentin qui ne reçut jamais le prix Nobel – ce que regretta d’ailleurs le Colombien Garcia Marquez – venait de faire litière des lecteurs critiques, obsédés par les "techniques" de style. Le style, pour Garcia Marquez, fut d’abord une musique, un rythme et la transposition, plus que la restitution, de ce qu’il appelait son "magasin d’images" : un lieu intime particulièrement riche et fécond en choses vues et ressenties et qui prit déjà de formidables proportions quand, en 1950, il accompagna sa mère pour vendre la maison familiale à Aracataca, un voyage dont il écrivit, dans son livre de souvenirs (Vivre pour la raconter) qu’il fut la décision la plus importante qu’il eut à prendre au cours de sa vie. Un voyage où tout – personnages, atmosphère et paysages – conspirait déjà à l’œuvre future.

Garcia Marquez a alors vingt ans, il lit Lumière d’août de William Faulkner sur l’embarcation qui tremble sur les flots indociles du fleuve Magdalena, il voit sa mère, digne, plaindre les prostituées qui officient dans les cabines voisines, et entend le récit des saisonniers grévistes des bananeraies employés par la United Fruit Company se faire massacrer, en 1928, par l’armée. Ce jeune homme de vingt ans, résolu à abandonner ses études de droit et se destinant à l’écriture, enregistrait une réalité qui, à bien des égards, paraissait dépasser la fiction. Les Indiens arawak qui cheminaient sur les corniches n’étaient pas les spectres d’une ancienne Amérique latine, mais des prolétaires transportant des sacs de gingembre et mastiquant de la coca pour supporter leur existence misérable.

"Cent ans de solitude" ou "l’histoire d'une famille" qui lui confère une renommée mondiale

Né en 1928 à Aracataca, fils d’un télégraphiste, et d’une jeune fille de la bourgeoisie locale dont il évoquera, en la recomposant, l’histoire dans L’Amour au temps du choléra, Gabriel Garcia Marquez fut élevé en partie par son grand-père, un colonel libéral, et sa grand-mère qui lui contait des histoires de revenants : des images déjà ! Etudiant en droit à l’université de Bogota, journaliste au journal El Heraldo à Barranquilla, il vécut de bohème et de lectures, grappillant des livres prêtés qu’il ne pouvait s’offrir avec ses seuls revenus de trois pesos l’article : Faulkner bien sûr, mais aussi Joyce, la poésie espagnole et les auteurs grecs, champions de la tragédie. Après la lecture de la Métamorphose de Kafka, il écrit une nouvelle, La Troisième résignation, en 1947, qui lui vaut alors un début de notoriété. Il voyage ensuite en Europe, végète à Paris, sillonne Barcelone, Berlin, l’Europe de l’Est, gagne la Havane pour y travailler à l’agence de presse Prensa latina, puis New York. Au début des années soixante, il écrit la Mala Hora et les nouvelles qui composent Les funérailles de la grande mémé. Mais c’est Cent ans de solitude, en 1965, l’histoire de quatre générations de la famille Bendia, qui lui confère une renommée mondiale. Un séisme littéraire auquel suivront L’Automne du patriarche en 1975,

"Chronique d’une mort annoncée", en 1981, "L’Amour au temps du choléra" en 1985 ou encore Mémoires de mes putains tristes, en 2004. Celui qu’on surnomme familièrement "Gabo", cet ogre latino, ce patriarche des Tropiques, ce chroniqueur d’un continent qui affirmait être un "journaliste de l’écriture" et toujours se lever et s’endormir avec les journaux, était-il d’abord un merveilleux conteur ? Quand Hector Bianciotti lui posa la question en 1982, il répondit : "Peut-être, mais les histoires, si je les racontais directement, telles que je les ai entendues — et j’en ai entendu ! — ou imaginées, elles ne seraient que des notes à mes yeux. J’aime les mots, la coloration particulière qu’ils prennent, tout en étant les mêmes, chez les différents écrivains". Et de répudier l’expression "littérature sud-américaine", nébuleuse trop vaste, trop commode et imprécise à son goût, pour revendiquer "le roman poétique", son amour de Virginia Woolf et l’importance de l’adjectif, cette petite clef qui ouvre les songes du récit.

A l’instar de la ville imaginaire de Faulkner, la fameuse Yoknapatawpha, Garcia Marquez imaginera la sienne, la bourgade de Macondo : mieux qu’un lieu réel, un espace mythique où se déploient les faits réels et l’imaginaire, le passé et le futur, tout ce qui compose son cycle romanesque. La sensualité, la flamboyance des couleurs et des âmes, le temps, la vie, l’amour, la mort, la vieillesse, le pouvoir… la truculence de Garcia Marquez tient aussi à la violence d’un continent dont il rappela les séquences et les victimes lors de son discours du Nobel.

Il ne démentit jamais son amitié pour Fidel Castro.

Avec les guerres civiles et les révolutions, les dictatures et la misère, le fameux "réalisme magique" dont il est un des hérauts peut alors combiner l’histoire et les légendes. L’Histoire, forcément arrimée aux faits mais toujours sujette aux fictions qui, parfois, peuvent en révéler les vérités ; les relations incestueuses entre le sordide et le sublime, les étreintes fugaces et les amours éternelles et un rythme, toujours lui, qui emporte comme une fleuve en furie.

L’Histoire, pourtant, Garcia Marquez prit avec elle quelques libertés, à moins qu’il n’en voulût épouser sciemment les contradictions. Il soutint les mouvements révolutionnaires, reprocha à l’Europe sa cécité, de ne se préoccuper que de la menace soviétique et de ne pas comprendre que, en Amérique latine, les Etats-Unis étaient exploiteurs et fomenteurs de coups d’Etat. Et s’il créa la fondation Habeas pour la défense des droits de l’homme et des prisonniers politiques, rencontra le pape et le roi d’Espagne en 1979 pour défendre cette cause, il ne démentit jamais son amitié pour Fidel Castro auquel il arracha des prisonniers politiques mais auquel, aussi, à l’occasion du quatre-vingtième anniversaire du dictateur, il destina un stupéfiant article laudateur dans le quotidien cubain Granma en 2006.

La mort annoncée est donc venue le jeudi 17 avril 2014 et a définitivement vaincu cet immense écrivain qui était reclus depuis plusieurs années dans sa maison de Carthagène. On ne saura jamais s’il séjournera dans un au-delà peuplé de curés et de mulâtresses aux yeux vert, s’il prendra les petits trains jaunes colombiens pour traverser les siècles caraïbes et s’il entendra encore des histoires de fantômes. "Quand on n’a pas de dieu, disait-il, il faut avoir des superstitions".

Quelques citations de Gabriel Garcia Marquez :

"... le secret d'une bonne vieillesse n'était rien d'autre que la conclusion d'un pacte honorable avec la solitude."

"Il disait : "Le problème du mariage, c'est qu'il meurt toutes les nuits après l'amour et qu'il faut le reconstruire tous les matins avant le petit-déjeuner."

"il est plus facile de contourner les grandes catastrophes conjugales que les minuscules misères de tous les jours"

"cet après-midi-là, il se demanda, avec son infinie capacité de rêve, si une indifférence aussi acharnée n'était pas un subterfuge pour dissimuler le tourment de l'amour."

"[...] on ne meurt pas quand on veut, mais seulement quand on peut."

"Il était encore trop jeune pour savoir que la mémoire du cœur efface les mauvais souvenirs et embellit les bons, et que c'est grâce à cet artifice que l'on parvient à accepter le passé".

"Tout le monde veut vivre au sommet de la montagne, sans soupçonner que le vrai bonheur est dans la manière de gravir la pente".